契約書カテゴリー

業務委託契約書 請負契約書 売買契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 取引基本契約書 贈与契約書 譲渡契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 M&A契約書・合併契約書 利用規約

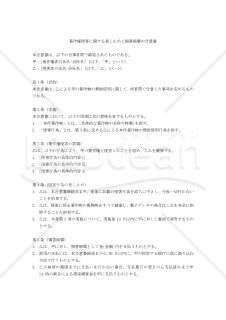

この「著作権侵害に関する差し止めと損害賠償の合意書」は、著作権侵害に関する紛争を円滑に解決するための雛型です。 著作権者と侵害者の間で交わされるこの合意書は、侵害行為の認識、差し止め、損害賠償、再発防止措置など、重要な事項を詳細に規定しています。 明確な条文構成により、両当事者の権利と義務が明確に定められており、将来的な紛争を予防する効果も期待できます。 特に、損害賠償額の設定や支払い条件、遅延損害金の規定など、金銭的側面にも配慮がなされています。 また、秘密保持義務や合意内容の変更手続きなど、合意後の取り扱いについても明確に定めており、長期的な関係性を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(著作権侵害の認識) 第4条(侵害行為の差し止め) 第5条(損害賠償) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止措置) 第8条(秘密保持) 第9条(権利非放棄) 第10条(分離可能性) 第11条(完全合意) 第12条(変更) 第13条(通知) 第14条(準拠法および管轄)

ある取引において、取引の仲介者に仲介手数料を渡す場合、通常は、受注者から仲介者に仲介手数料を渡すことによって、支払当事者には仲介手数料の金額が分からないようにします。 しかし、場合によっては、支払当事者とつながるのを仲介者のみとされたい場合等があります。(支払当事者と受注者が直接つながってしまうと以後の取引から仲介者を省略されてしまうリスクがあるため。) このような場合であっても、仲介者としては、自身の仲介手数料がいくらであるかを隠したいものです。(仲介手数料の金額を高額だと思われると、支払当事者は受注者と直接繋がって仲介者を省略しようとするためです。) そこで、支払当事者からの報酬の受領の流れを以下の通りとする解決策があります。 1.支払当事者から仲介者が報酬全額を代理受領する。 2.仲介者は、自身の仲介手数料を差し引いた後に、受注者に報酬を支払う。 上記のように仲介者が、受注者の代わりに報酬全額を代理受領し、そこから自身の仲介手数料を控除し、残額を受注者に支払う金銭の流れとします。 こうすることによって、支払当事者には仲介手数料を知られることなく、且つ、支払当事者と受注者が直接繋がってしまうことを予防することができます。 本書式は、上記の目的を実現するための『【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(受領に関する代理権限) 第2条(債務の消滅) 第3条(乙の仲介手数料) 第4条(甲の債務免責) 第5条(変更覚書) 第6条(有効期間)

「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

要介護状態と認定された利用者が、介護老人保健施設を利用するための「【改正民法対応版】介護老人保健施設利用契約書」の雛型です。 身元引受人を設定している点に特徴があり、利用者・介護老人保健施設・身元引受人の三者間契約となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(適用期間) 第3条(利用者からの解除) 第4条(当施設からの解除) 第5条(利用料金) 第6条(記録) 第7条(身体の拘束等) 第8条(秘密の保持及び個人情報の保護) 第9条(緊急時の対応) 第10条(事故発生時の対応) 第11条(要望又は苦情等の申出) 第12条(賠償責任) 第13条(本契約に定めのない事項)

本契約書雛型は、イベントの協賛に関する重要な事項を網羅的にカバーしています。 協賛の定義から始まり、スポンサー権の詳細、イベント関連素材の使用規定、両者の権利と義務、イベントの変更・中止に関する取り決めなど、協賛関係において必要不可欠な条項を明確に定めています。 さらに、機密保持や個人情報の取り扱い、知的財産権、反社会的勢力の排除など、ビジネス上重要な事項も漏れなく含まれています。 特筆すべきは、本雛型に含まれる4つの別添資料です。 イベント内容の詳細、広告対象となる商品・サービスのリスト、イベントの公式シンボルマークや画像の使用規定、そして看板設置場所の詳細な情報が提供されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(協賛内容) 第4条(スポンサー権の行使) 第5条(イベント関連素材の使用) 第6条(甲の権利と義務) 第7条(乙の権利と義務) 第8条(イベントの変更・中止) 第9条(機密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(知的財産権) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約期間) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議事項) 第17条(準拠法) 第18条(管轄裁判所)

商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち専用使用権を設定するための「商標権専用使用権設定契約書」雛型です。(別途「商標権通常使用権許諾契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)