棚卸資産規程(汎用型)

本「棚卸資産規程(汎用型)」は、企業の財務報告の正確性と在庫管理の効率性を向上させるための雛型です。 本雛型は、総則から始まり、棚卸資産の評価、棚卸の実施、在庫管理、廃棄及び評価減、管理責任、そして補則に至るまで、7つの章で構成されています。 各章は、企業の棚卸資産管理に関する重要な側面をカバーしています。 特筆すべき特徴として、本規程は棚卸資産の定義を明確にし、評価方法や低価法の適用について具体的な指針を提供しています。 また、定期棚卸と臨時棚卸の実施手順、棚卸差異の処理方法、電子的な在庫管理システムの使用、滞留在庫の管理、安全在庫の設定など、実務的な側面にも深く踏み込んでいます。 さらに、棚卸資産の廃棄や評価減に関する手続きを詳細に規定し、管理責任者や経理責任者の役割を明確に定義しています。内部監査の規定を含めることで、ガバナンス体制の強化にも貢献します。 本雛型は、多様な業種や規模の企業に適用できるよう起案されていますが、各企業の特性や業界の要件に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第2章 棚卸資産の評価 第4条 評価方法 第5条 低価法の適用 第6条 原価の算定 第3章 棚卸の実施 第7条 棚卸の種類と頻度 第8条 棚卸の手順 第9条 棚卸差異の処理 第4章 在庫管理 第10条 在庫管理システム 第11条 受払管理 第12条 滞留在庫の管理 第13条 安全在庫 第5章 廃棄及び評価減 第14条 廃棄の手続き 第15条 評価減の手続き 第6章 棚卸資産の管理責任 第16条 管理責任者 第17条 経理責任者の責務 第18条 内部監査 第7章 補則 第19条 細則の制定 第20条 改廃 附則

レビューを投稿

おすすめ書式テンプレート

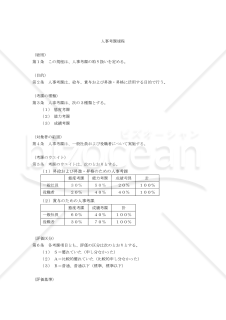

【働き方改革関連法対応版】(加点形式の)人事考課規程

【働き方改革関連法対応版】(加点形式の)人事考課規程

「(加点形式の)人事考課規程」とは、従業員の評価や昇給、昇進などの人事管理において、あらかじめ設定された評価項目や基準に基づいて、従業員の実績や能力、態度などを加点していく形式の考課システムです。この形式では、具体的な評価基準やポイントが設けられ、従業員はそれぞれの項目に対して加点されることで総合的な評価が行われます。 加点形式の人事考課規程は以下のような特徴があります。 1.評価基準が明確であるため、従業員がどのように評価されるか把握しやすい。 2.各評価項目に対して具体的な加点が設定されているため、評価の公平性が保たれやすい。 3.従業員が自分の評価を向上させるためにどのような行動を取れば良いかが明確になる。 4.評価者による主観的な評価が抑えられる。 5.従業員間の競争心を励起し、組織全体の生産性向上に寄与する可能性がある。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(考課の種類) 第4条(対象者の範囲) 第5条(考課のウエイト) 第6条(評価区分) 第7条(評価基準) 第8条(考課者) 第9条(特別加点) 第10条(考課対象期間) 第11条(人事考課表) 第12条(考課者の心得) 第13条(再考課) 第14条(考課結果の調整)

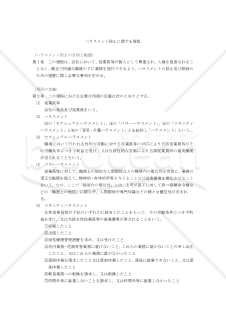

ハラスメント防止に関する規程

ハラスメント防止に関する規程

現在では、関連法令に基づき、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「育児・介護ハラスメント」の防止措置が法的に義務付けられています。 義務化された防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「ハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(ハラスメント防止の目的と範囲) 第2条(用語の定義) 第3条(従業員の責務とハラスメント防止の努力) 第4条(相談窓口の設置と機能) 第5条(相談窓口の手続きと対応) 第6条(調査協力の義務) 第7条(不利益取扱いの防止と措置) 第8条(ハラスメント行為者への処分)

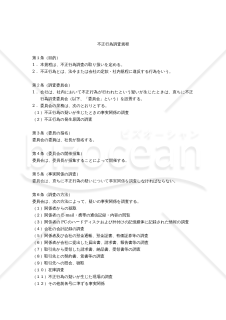

不正行為調査規程

不正行為調査規程

法令や会社の定款・就業規則等の社内規程に違反した、または違反の疑いのある行為を調査する際の手順・基準を定めた「不正行為調査規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(調査委員会) 第3条(委員の指名) 第4条(委員会の開催招集) 第5条(事実関係の調査) 第6条(調査の方法) 第7条(調査に際しての留意事項) 第8条(調査への協力義務) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(専門家の協力) 第11条(調査結果の報告) 第12条(懲戒処分等) 第13条(再発防止策の提言)

文書保管管理規程

文書保管管理規程

本「文書保管管理規程」は、企業や組織が重要な文書を適切に管理するための雛型です。 法令遵守と効率的な文書管理を両立させることを目的とし、文書の作成から廃棄までの全プロセスを網羅しています。 本雛型は、文書管理責任者の役割、対象文書の分類、保管方法、セキュリティ対策、教育訓練など、文書管理に関する重要な側面を詳細に定めています。 また、別表として一般的な文書の保管期間を提示しており、各組織の実情に合わせて調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(文書管理責任者) 第5条(部門文書管理者) 第6条(対象文書の分類) 第7条(文書の作成・取得) 第8条(文書の登録) 第9条(保管期間) 第10条(保管方法) 第11条(保管場所の環境管理) 第12条(文書の利用) 第13条(文書の貸出) 第14条(文書の廃棄) 第15条(廃棄の中止) 第16条(機密保持) 第17条(セキュリティ事故への対応) 第18条(教育・訓練) 第19条(内部監査) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則) 別表:文書保管期間

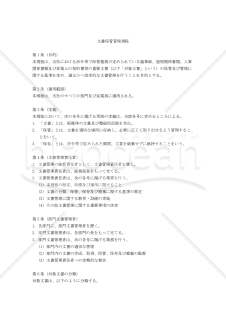

財形貯蓄規程

財形貯蓄規程

財形貯蓄規程とは、企業や団体が従業員のために設ける貯蓄制度であり、その運営や管理に関する規定を定めたものです。財形貯蓄は、従業員が自己負担で一定額を貯蓄し、企業がそれに対して一定の拠出金を行うことで、貯蓄を行う制度です。 財形貯蓄規程には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.参加資格や申請手続き 2.積立金額 3.貯蓄期間 4.解約や引き出しに関する手続きや手数料 財形貯蓄規程は、企業が従業員に提供する貯蓄制度の運営や管理を円滑に進めるためのものであり、従業員の利益を守り、公平性を確保することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(財形貯蓄の種類) 第3条(財形貯蓄の要件) 第4条(取扱金融機関および貯蓄) 第5条(加入資格) 第6条(加入時期) 第7条(加入手続き) 第8条(積立額) 第9条(天引きおよび預金代行) 第10条(積立額の変更) 第11条(積立の中断および復活) 第12条(積立金の引き出し) 第13条(解約) 第14条(払戻金) 第15条(財形年金貯蓄の受け取り)

【改正労働施策総合推進法対応版】ハラスメントの防止に対する方針

【改正労働施策総合推進法対応版】ハラスメントの防止に対する方針

2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。