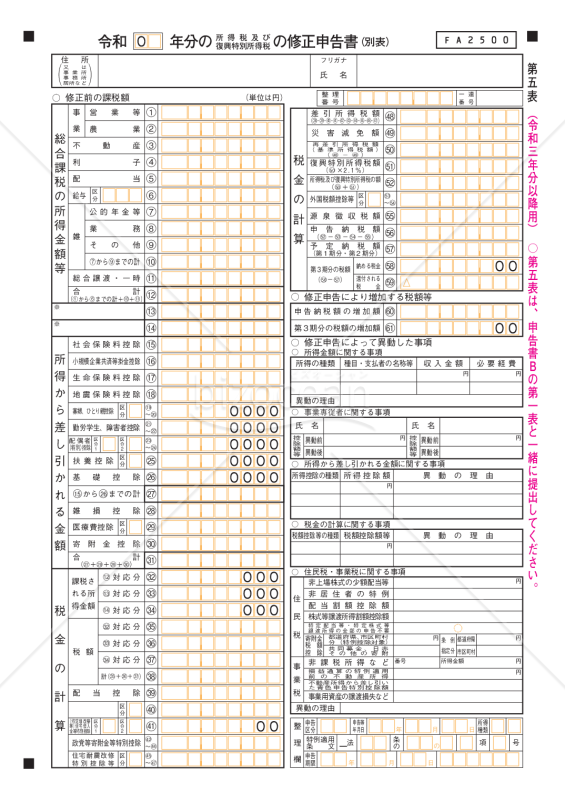

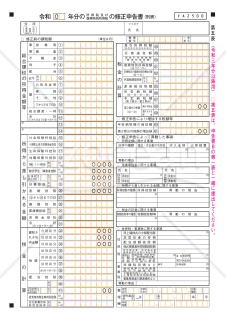

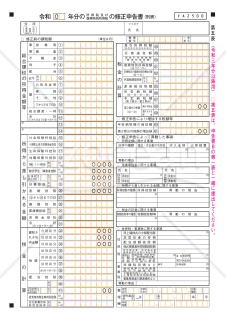

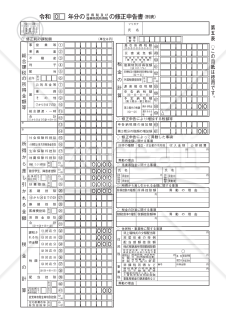

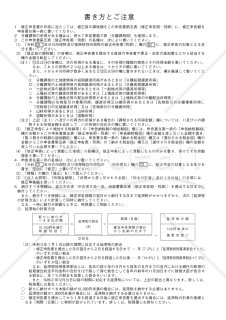

申告書第五表(修正申告・別表)【令和3年分以降用】

申告をした税額等が実際より少なかったときに、修正前の課税額をこの申告書第五表(修正申告用・別表)に、修正申告額を申告書B第一表に書いてください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

レビューを投稿

おすすめ書式テンプレート

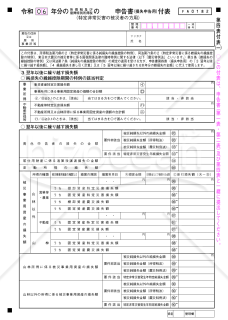

申告書第四表(損失申告用)【令和6年分以降用】

申告書第四表(損失申告用)【令和6年分以降用】

こちらは無料でダウンロードできる、申告書第四表(損失申告用)【令和6年分以降用】です。 申告書第四表(損失申告用)とは、所得税の確定申告において損失を申告するための書類です。 本書類は、特に青色申告者や白色申告者が、前年に発生した損失を翌年以降に繰り越すために必要であり、損失を適切に申告し、将来の税負担を軽減するための重要な書類と言えます。 損失の申告により、将来の所得からその損失を差し引いて、税負担を軽減することが可能になります。青色申告者は損失を最大3年間繰り越すことができるため、将来の利益に対して損失を活用することが可能です。これにより、長期的な税金の計画が立てやすくなります(※)。 ※ある年に100万円の損失が出た場合、翌年に150万円の黒字があれば、損失を相殺して50万円に対してのみ税金が課される。 最新情報や詳細な内容については、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

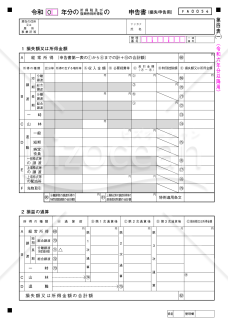

申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)【令和6年分以降用】

申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)【令和6年分以降用】

こちらは無料でダウンロードできる、申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)【令和6年分以降用】です。 申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)とは、令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害(※死者や行方不明者、避難者、建物倒壊が多数発生した、著しく異常かつ激甚な災害)の被災者が、損失申告をする際に使用する書類です。 東日本大震災及び令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害により、住宅や家財などに損失が生じた方が雑損控除の適用を受けた結果、雑損失の控除不足額が生じた場合などに、確定申告書の第一表・第二表および第四表と一緒に提出します。 被災者は本書類を通じて、発生した損失を翌年度以降に繰り越すことが可能です。これにより、将来の所得税の負担を軽減することができます。特に、特定非常災害として政令指定された場合、繰越控除の期間が通常の3年から5年に延長されます。 また、災害による損失を正確に申告することで、適切な税務処理が可能になり、過大な税負担を避けることができます。 なお、最新情報や詳細に関しては、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第三表)

所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第三表)

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書第三表)」は、所得税や復興特別所得税の確定申告書に含まれる申告書第三表のテンプレートです。このテンプレートは、分かりやすく申告書第三表の記入をサポートし、正確な申告手続きを助けます。詳細な作成手順や必要事項など、最新の情報は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)にてご確認ください。所得税や復興特別所得税の申告を効率的に行い、スムーズな手続きを実現するための優れたツールとなっています。国税庁の情報を元に、信頼性のあるテンプレートをぜひご活用ください。

贈与税の申告書(申告表第1表の3)

贈与税の申告書(申告表第1表の3)

贈与税の申告書第1表の3です。 震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合の非課税を受ける金額の計算に使用します。 円滑な手続きを進めるために、必要な情報を正確にご記入ください。 期限に余裕を持って準備を進めてください。 最新の情報は、国税庁のホームページをご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

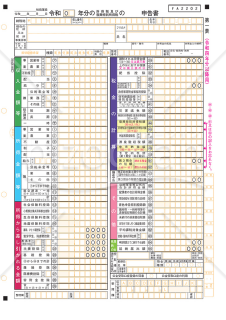

申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】

申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】

令和4年以降に使用する所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表・第二表です。 令和3年分までは、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に別れていましたが、令和4年分の確定申告から確定申告書 A は廃止され、確定申告書 B に一本化されています。 ※確定申告書 A・確定申告書B の表記をせず、「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」となりました。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書A)

所得税及び復興特別所得税の確定申告書(申告書A)

申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。