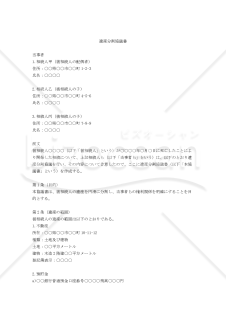

遺産の分割の相談

遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。

レビューを投稿

1 件のレビュー

-

[業種]

サービス

男性/70代

[業種]

サービス

男性/70代

2019.04.04

大変満足しました

おすすめ書式テンプレート

遺産分割協議書サンプル

遺産分割協議書サンプル

別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。

(配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書

(配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書

この「(配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書」は、配偶者居住権を設定する内容を含む遺産分割協議書の雛型として、相続に関わる様々な状況に対応できるよう起案されています。 近年の民法改正により導入された配偶者居住権制度を反映し、被相続人の配偶者の居住権を保護しつつ、他の相続人の権利も適切に考慮した内容となっています。 本雛型は、遺産の範囲から始まり、その分割方法、配偶者居住権の具体的な内容、登記手続き、権利者の義務、修繕や税金の負担に至るまで、詳細かつ明確に規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遺産の範囲) 第3条(遺産分割の内容) 第4条(配偶者居住権の内容) 第5条(配偶者居住権の設定登記) 第6条(配偶者居住権者の義務) 第7条(修繕) 第8条(固定資産税等の負担) 第9条(遺産分割に伴う諸手続) 第10条(紛争解決) 第11条(効力発生) 第12条(協議書の保管)

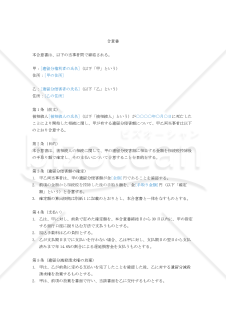

(遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

(遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意するための)合意書

この合意書の雛型は、家族間での相続に関する話し合いをスムーズに進めるための雛型です。 注目すべき点は、「遺留分侵害額に相当する金額を相続税控除後の手取り額で合意する」という考え方です。 これは、相続の公平性を確保しつつ、実際に受け取る金額を明確にするという、とても実践的なアプローチです。 この方法の良さを分かりやすく説明しましょう。 通常、遺留分侵害額を計算する際には、相続税を考慮せずに金額を決めることが多いのです。 しかし、実際には相続税を支払った後の金額が手元に残るわけです。 この雛型では、その「手取り額」で合意することを提案しています。 つまり、「税金を引いた後、実際にいくら受け取れるのか」という、誰もが本当に知りたい金額をはっきりさせるのです。 例えば、遺留分侵害額が1000万円だとします。普通ならここで話が終わってしまいますが、この方法では相続税(仮に200万円とします)を差し引いた800万円を「確定額」として合意するのです。 これなら、実際に手元に残る金額が明確になり、後々の誤解や不満を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前文) 第2条(目的) 第3条(遺留分侵害額の確定) 第4条(支払い) 第5条(遺留分減殺請求権の放棄) 第6条(相続財産の範囲) 第7条(税務処理) 第8条(秘密保持) 第9条(地位の譲渡禁止) 第10条(完全合意) 第11条(分離可能性) 第12条(変更) 第13条(準拠法) 第14条(紛争解決) 第15条(その他)

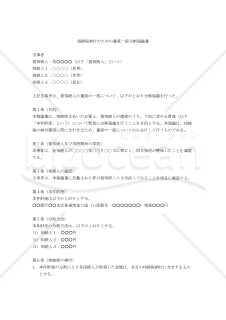

相続税納付のための遺産一部分割協議書

相続税納付のための遺産一部分割協議書

本「相続税納付のための遺産一部分割協議書」は、相続税の納付期限に間に合わせるために必要となる遺産分割協議書の雛型です。 本雛型は、相続人が被相続人の遺産の一部を迅速に分割し、相続税を適切に納付することを目的とします。 相続開始の確認から始まり、分割対象となる特定の財産の定義、相続税納付の方法、残余財産の取り扱いなど、多岐にわたる事項を網羅しています。 さらに、将来の紛争を防止するための条項や、相続人間の協力義務、秘密保持義務なども含まれており、円滑な相続手続きにお役立ちするかと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(被相続人及び相続開始の確認) 第3条(相続人の確認) 第4条(本件財産) 第5条(分割方法) 第6条(相続税の納付) 第7条(その他の遺産) 第8条(残余財産の管理) 第9条(遺言の不存在の確認) 第10条(争いの不存在) 第11条(将来の紛争の防止) 第12条(協力義務) 第13条(秘密保持) 第14条(効力発生日) 第15条(協議事項)

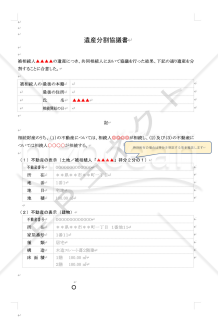

遺産目録

遺産目録

遺産となる土地・建物・貯金等を一覧にした目録

遺産分割協議書(不動産)

遺産分割協議書(不動産)

相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。

大カテゴリー

書式テンプレートカテゴリー

メッセージカード・グリーティングカード 年賀状・年賀はがき 季節の挨拶状 カレンダー お知らせ 展開図・クラフト その他(はがき・カード)